マルティン・ルターはドイツの神学者(1483 ー1546 )。宗教改革の代表的人物の一人であり、聖書主義や万人司祭主義で知られる。聖書のドイツ語訳など、様々な重要な試みをした。著作活動では多産であった。また、音楽をこよなく愛した人物でもあり、自ら宗教曲を作曲もした(以下でルターの楽曲を実際に聞くことができます)。ドイツ宗教改革は宗教戦争にもつながり、ヨーロッパの歴史に深甚な影響を与えた。

ルター(Martin Luther)の生涯

ルターはドイツのアイスレーベンで、農家に生まれる。ただし、父親は後に鉱山業を営むようになる。幼い頃からカトリックの信仰を教え込まれる。

1501年、エアフルト大学に入った。そこでは、まず文学や法学を学んだ。当初は聖職者になるつもりではなかった。父はルターが弁護士になるのを望んでいた。1505年に卒業した。死の恐怖に襲われた経験により、修道士の道を選んだ。

同年、アウグスティヌス修道会に入った。そこから、本格的に神学を学び始めた。アリストテレスやアウグスティヌス、オッカムやパトルス・ロンバルドゥスなどの著作を学んだ。1508年からウィッテンベルク大学で学び、1512年には神学博士となった。

ドイツ宗教改革の始まり

1512年、ルターはウィッテンベルグ大学で聖書の教授となった。同年、ローマに職務で派遣された。神学の研究と信仰の実践の中で、ルターは従来のカトリックの教えに満足できなかった。悪戦苦闘しながら、自身の教義を形成し始める。同時に、カトリック教会の従来の教義にたいする批判を始めた。

九十五か条の論題:免罪符・贖宥状への批判

そこでついに、1517年、ヴィッテンベルク城教会の扉に有名な「九十五か条の論題」を貼り付けた。これがドイツでの宗教改革の始まりとなった。そこでは、特に免罪符が批判の対象になった。免罪符(贖宥状)とは、購入者がアダム以来の人間としての罪を赦され、天国にいけるようになる文書である。

ルターは95か条の論題において、免罪符販売で言われるような罪から人間を解放するような権限を教皇はもたないと批判した。よって、免罪符を買ったところで、そのように罪から解放されることはない。

免罪符を買って賽銭箱にお金をチャリンといれれば救われるというのは人間が作り出した教義にすぎない。免罪符を持っているから救われると信じる者は永遠に呪われるであろう、と。

ただし、この時点で、ルターはカトリック批判を広範に展開したわけではない。たとえば、煉獄の教義自体や聖人崇拝など、多くの点は特に批判対象となっていない。これらは次第にプロテスタントの主な批判対象となっていく。

ルネサンスと印刷革命という背景:宗教改革との接点

この批判の背景として、この時期、カトリック教会は収入源として免罪符を販売するようになっていた。特に、ルターが念頭に置いていた教皇レオ10世はヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂の再建の費用を賄うために、免罪符を大量に販売した。

レオ10世はフィレンツェのメディチ家の出身である。メディチ家は15世紀にフィレンツェのパトロンとして教会や市庁舎などの壮麗な公共建築物を再建し、イタリア・ルネサンスに貢献した。

レオ10世の壮麗なサン・ピエトロ大聖堂の再建計画もその延長線上にあったといえる。よって、ルターの免罪符批判はイタリア・ルネサンスの壮麗で華美なカトリック教会の宗教文化との対決という側面もあった。

なお、大量販売は15世紀後半のいわゆるグーテンベルクの印刷革命によって可能になった。「大量に」印刷できるようになったためだ。よって、宗教改革はルネサンスと印刷革命を背景としていた。

破門から敵対へ

ルターの教義が急速に広まるとともに、ルターは様々な論争の渦中におかれた。たとえば、1518年、ルターによる批判を調査していた教皇使節のカジェタンにアウグスブルクへ出頭するよう要請された。

ルターはそこに向かい、カジェタンから自説を撤回するよう求められたが、拒否した。1519年には、ライプツィヒで神学者ヨハン・エックと論争した。1520年、ヨハン・エックの訴えもあり、ルターは教皇レオ10世から勅書を送られ、破門すると警告された。

これにたいし、ルターはこの勅書を燃やすなどして、大々的に反抗の態度を示した。たとえば同年、『教会のバビロン捕囚』によってカトリック批判を強めた。その結果、1521年には公式に破門された。

1520年、ルターは『キリスト者の自由』を公刊した。これはルターの教義に関する代表的な著作として、敵味方に知られることになる。ルターはおびただしい数の著作を生み出していく。

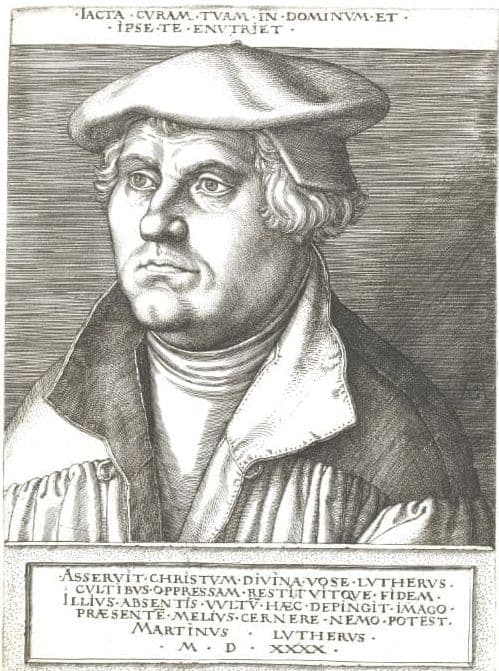

同時に、ルターの膨大な数の肖像画が当時の活版印刷術のおかげで流布していった。カトリック教会の聖人崇拝を偶像崇拝として批判していたルターは、かくして「アイドル」になっていった。

論争の渦中へ

1521年には、神聖ローマ帝国のウォルムスの国会に召喚された。再び、自説の撤回を要求された。だが、これを拒否した。このとき、ルターは「我はここに立つ。 他になしあたわず」と述べたと一般的に信じられており、彼の名言として知られている。だが、学問的には、ルターがこのように実際に述べたかは大いに疑問視されている。

ヴォルムスの国会に召喚されたルター

ルターは国会から異端者かつ反逆者だと宣告され、追放命をくだされた。皇帝カール5世はルター派を公に禁止した。だが、当時の帝国は必ずしも一枚岩ではなかったことが幸いし、ルターはザクセン選帝侯に匿われた。1522年3月までその城に滞在した。それゆえ、聖書をドイツ語に翻訳するなどして、ドイツの宗教改革を推進できた。

エラスムスとの論争

ルターの論争相手は必ずしもカトリック教会だけではなかった。人文主義者として著名なエラスムスとも神学論争を行った。神の全知全能と人間の自由意志の関係をめぐって、ルターは人間の『奴隷意志論』(1525)を公刊した。

ここでは、エラスムスは魂の救済にかんして、神の恩寵による促しに応える人間の自由意志にささやかな役割を与えようと、穏健な議論を提示していた。

だが、ルターはこのような人間の自由意思に役割について、アウグスティヌス主義的な立場から激しく妥協せずに拒絶した。ルターは極端な言い方をすれば、自由意志を完全に否定し、すべてを神に帰属させなければならないと論じたのである。その結果、両者は対立関係に至った。

プロテスタント間の関係

また、プロテスタントの間でも論争や対立が起こった。たとえば、スイスの宗教改革を推進していたツヴィングリとルターの協力関係が模索された。だが、話し合いの結果、聖餐などの教義の面で互いに歩み寄れないことが判明した。かくして、協力の試みは失敗した。

ドイツ農民戦争:再洗礼派との対立

1525年から、ドイツで農民戦争が起こった。当初、ルターは農民などの下層階級からは、解放者として認識された。ルターは当初、領主と農民の双方を批判したうえで、両者の対話と和解を促進しようとした。

だが農民戦争が激しさを増す中で、ルターは農民戦争を主導したプロテスタントの再洗礼派のミュンツァーを反逆者とみなした。農民たちが諸侯に武器を取ることを明確に断罪する立場をとるようになった。その結果、ルターの人気は彼らの間では一気に落ち込んだ。

宗教戦争

それでも、1530年には、ルター派の諸侯らが自分たちの信仰を帝国で公認してもらおうと活動した。同年、ルターは再び帝国の国会に召喚された。ルターは身の危険を感じたため、盟友のメランヒトンが代わりに出席した。

その際に「アウグスブルク信仰告白」という形で、ルター派の信仰箇条を穏健主義な仕方でまとめあげた。これを皇帝に認めてもらうよう国会に提出した。だが、皇帝カール5世はこれを拒否した。

そのため、ドイツのルター派諸侯は皇帝との対決に備えて、シュマルカルデン同盟を結成した。そこから、ルター派の諸侯と皇帝のシュマルカルデン戦争へ至ることになる。

ルターは最晩年には故郷に戻り、そこで病没した。

思想・教義

主な教義としては、信仰のみ、聖書のみ、万人祭司主義がある。これらは中世のカトリック批判として機能した。贖宥状では魂は救われず、聖書で重要とは言い難い聖母マリアや聖人への崇拝でも救われない。聖書に基づいた信仰によってのみ救われる可能性がある。

万人司祭論は中世のグレゴリウス改革に反するものとして機能したといえる(グレゴリウス改革については、グレゴリウス7世の記事を参照)。すなわち、聖職者が俗人よりも様々な麺で優越するという聖職者主義に対立するものとなった。

また、すべての人が祭司であるので、教皇はすべての人々を統べる特別な祭司ではないということにもなる。

信仰義認説

ルターの有名な信仰義認説をもう少し詳しくみてみよう。ルターは信仰による義認を信じるようになる前に、行いによる義認を信じていた。これは中世カトリックの見方である。キリスト教徒は善行などの行いの結果として神に義と認められるというものである。ルターは行いではなく信仰による義認に移ることになる。

旧約聖書から新訳聖書へと次のように読み進めることで、信仰義認説に至ると考えられる。旧約聖書では、神が人間に様々な命令(律法)を下している。ルターによれば、この律法は人間が自分自身を知ることを教えるためのものである。

それによって、善を行う自分の無力さを認識し、自分自身の能力に絶望するようになる。その結果、人は自分自身の道徳的な努力に頼ったままでは、自分自身の中には義とされ救われるものは何もないということを学ぶことになる。

次に、新約聖書において、キリストは十字架で人間のために贖罪を行う。これにより、神は寛容で慈悲深い父として自身を現す。この贖罪により、神は義認がいまや信仰によってならば迅速かつ容易に達成されることを人間に約束する。

とはいえ、エラスムスとの論争でもみたように、真の信仰は人間の選択や自由意志の結果として、少しでも人間の力によって得られるようなものではない。それは神の一方的な賜物である。この信仰により、人は全面的に生まれ変わる。信仰義認とは、このような信仰による恩寵のみによる救いである。

信仰義認においては、善行は救いの原因ではなく、結果である。善行によって救われるのではない。救済に値するような信仰の人間になった結果として、人は自ずと善行をなすのである。

音楽の愛好家

ルターは音楽の愛好者としても知られた。そもそも、ドイツは音楽にかんしては15世紀末まで後進的だっと評されている。そこに、まず西からフランドル楽派の影響がみられた。そのタイミングで、ルターの宗教改革がドイツの音楽に大きな影響を与えた。ルター自身もフランドル楽派のジョスカン・ド・プレなどを愛好した。

ルター自身も、讃美歌などを作詞・作曲するほどだった(すぐ下に、ルターによる楽曲の動画のリンクあり)。受難曲を重要視した。万人司祭主義の立場から、すべての人が歌える平易なものを適切とした。そのため、コラールに至った。

イタリアの影響が濃い世俗多声歌曲や器楽音楽も発展していく。かくして、カルヴァン主義などと異なり、ルター派では音楽への態度が温和になった。

歌うルター

ルターが作詞・作曲した「われらが神は堅き砦」(クリックすると始まります)

ルターが作詞し、J.S.バッハが作曲した「深き苦しみの淵より、われ汝に呼ばわる」

ルターと縁のある都市:ヴィッテンベルク

ヴィッテンベルクにはルターが「九十五か条の論題」を貼り付けた城教会がある。ドイツ宗教改革の始まりの地といえるだろう。そのため、ヴィッテンベルクはルターとのつながりが強い都市である。そのことを売りにしてもいる。

というのも、現在のヴィッテンベルクは「ルターシュタット ヴィッテンベルク」という地名になっており、すなわち「ルターの都市 ヴィッテンベルク」を名乗っているためだ。

町中には、ルターとメランヒトンの銅像が建てられている。また、城教会の博物館も訪れるとよいだろう。さらに、見どころには「ルター・ハウス」というルター博物館もある。ここには、無数のルターの肖像画が飾られている。ほかにも、ルターに縁のある品々をみられる。ちなみに、「メランヒトン・ハウス」も近くにある。

ベルリンから電車で1時間程度なので、交通の便もよい。時間があまったら、近くのライプツィヒにいくのもよいだろう。

ルターと縁のある人物

☆メランヒトン:ルターの相棒。ルターの宗教運動を組織的な仕方で社会に結びつけた。ある面では、宗教改革の運動をドイツの宗教戦争へと結びつけたともいえる。

→メランヒトンの記事をよむ

●教皇レオ10世:ルターの宗教改革の直接的なきっかけをつくった教皇。イタリアのメディチ家出身であったことにより、結果として宗教改革をイタリア・ルネサンスと結びつけた人物。

●エラスムス:オランダの哲学者)。北方ルネサンスの最大の人文学者。主著には『痴愚神礼讃』や、ルターとの論争の『自由意志論』などがある。ギリシャ語聖書を公刊し、キリスト教人文主義者として認知されている。ルターとも論争をした。

→エラスムスの記事をみる

●フルドリッヒ・ツヴィングリ:スイスの神学者。スイスでの宗教改革の主要な人物。ツヴィングリの改革運動は単に宗教面におよんだだけでなく、社会風紀の面にも広く及んだ。

→ツヴィングリの記事をみる

●カール5世:神聖ローマ皇帝でスペイン国王。ハプスブルク家の出身。ドイツでルターの宗教改革に対抗し、オスマン帝国のスレイマン大帝と戦い、南・中央アメリカに広大なスペイン帝国を構築した。フランソワ1世とはイタリア戦争を行った。この時代を代表する皇帝。

→カールの記事をみる

●ジャン・カルヴァン:フランスの神学者。宗教改革の代表的人物として知られる。ジュネーヴで宗教改革を成功させ、神権政治を行った。カルヴァン主義の国際的なネットワークを構築し、宗教改革を国際的に展開した。

→カルヴァンの記事をみる

ルターの肖像画

画像は1540年代のもの

ルターの主な著作・作品

『教会のバビロン捕囚』(1520)

『善いわざについて』(1520)

『キリスト者の自由』(1520)

『奴隷意志論』(1525)

『大教理問答書』(1529)

『愛するドイツ人への勧告』(1531)

おすすめ参考文献

森田安一『ルター : ヨーロッパ中世世界の破壊者 』山川出版社, 2018

小牧治『ルター』清水書院, 2015

David M. Whitford(ed.), Martin Luther in context, Cambridge University Press, 2018