吉田松陰は19世紀半の尊王攘夷派の志士で思想家(1830―1859)。水戸学派のもとで尊王思想を発展させ、佐久間象山らのもとで兵学や洋学を学び、ペリー来航の際には海外密航を試みて失敗した。山口で松下村塾を開き、伊藤博文や井上馨らを育てた。長州藩の尊王攘夷運動の起爆剤となった。

吉田松陰(よしだしょういん)の生涯

吉田松陰は現在の長州藩(現在の山口県)の長門で下級藩士の家庭に生まれた。名は矩方(のりかた)であり、松陰は号である。幼少期に叔父の吉田家の養子となった。養子になって間もなく養父が没した。そのため、松蔭は幼くして吉田家の当主となった。

吉田家は山鹿流の兵学師範の家元だった。そのため、松陰は家業を継ぐべく、幼少から兵学を学んだ。早くに学才を発揮し、藩主にも一目置かれ、将来を嘱望されるようになった。

兵学の研究:長崎への遊学

1848年、松陰は明倫館の師範となった。松蔭はそこで伝統的な兵学を教えるかたわら、当時の日本を取り巻く国際情勢について情報を収集した。1840年のアヘン戦争以降、西洋列強への危機意識が日本では高まっていったためである。松蔭はイギリスやフランスの東アジアやオセアニアへの進出ならびにロシアの南下政策などを知った。これを背景に、当時の長州藩の海防についても検討を加え、上申した。この時点では、松蔭は日本の伝統的な兵学でも十分に西洋列強に勝利できると考えていた。

1850年、松蔭は長崎で見識を深めた。これが一つの転機となった。この地で、松蔭はオランダ船に乗せてもらった。当時の西洋の軍艦に初めて乗り込み、その大砲などを実見した。その結果、日本の軍事技術が西洋のそれにいかに劣っているかを実感し、西洋の最新の兵学を学ぶ必要性を痛感した。

また、松蔭はアヘン戦争での中国の敗北について、中国人からその情報を詳細に入手することが出来た。これも西洋の兵学を学ぶべきという松蔭の姿勢を強めることにつながった。

江戸そして水戸へ:尊王思想の吸収

1851年、松蔭は江戸に遊学にでた。様々な学者たちと会った。著名な学者の佐久間象山(さくましょうざん)らに兵学などを学んだ。だが、何を学ぶべきかに迷うようになり、実りは少なかったようだ。

その後、松蔭は藩の許可をえずに、東北を訪れた。水戸学派の有名な講道館を訪れた。そこでは、尊王思想の著名な論者の会沢正志斎と出会い、大きな感銘を受けた。水戸滞在の一ヶ月ほどの間に、松蔭は尊王思想を吸収した。その後も、松蔭は『六国史』などの日本史著作の精読を通じて、かけがえのない「皇国」として日本を捉えるようになった。中国が日本よりも優れているという江戸の知識人の常識の中にあって、松蔭は日本に特別な地位を見出し、尊王の思想を発展させていった。

藩の許可をえていなかったので、1852年、松蔭は帰郷した際に罰として士籍と禄高を没収された。だが、松陰は藩主から特別に赦され、さらに遊学を許可された。

ペリー来日

1853年、松蔭は再び江戸に出て象山に師事し、洋学を学んだ。この年、アメリカの提督ペリーが日本との通商を求めて浦賀に到来した。松陰はこの黒船を目撃した。その際に、尊王思想の深まりにより、藩ではなく日本をこそ外国から守らなければならないと考えるようになっていた。日本よりも藩のほうが各人の貴族意識の対象なりやすい時代であった。そのため、それぞれの藩が自身の藩を守ればよいのであって、それらが協力して日本を外国から守るべしという意識は弱かった。松蔭はそうではなく、ともに日本を守るべきと考えた。

1854年、ペリーが再び来日し、日米和親条約を締結した。この際に、攘夷を実行するには敵の状況を知らなければならないという象山の勧めで、松蔭はペリーの船に無理やり同船して海外渡航しようと企てた。だが、ちょうど条約締結直後であり、日本の法律を守るべきなので、そのような違反行為を手伝うことは出来ないとして、結局乗船を断られた。松陰は幕府に海外密航の試みを自首し、投獄され、長州に戻された。とはいえ、その最中にも『孟子』などの読書会を許可された。

松下村塾での教育:弟子の育成

1856年、松陰は藩から出牢を許可された。そこで、松陰は松下村塾の主催者となった。松下村塾自体は1842年に叔父の玉木文之進が始めた私塾を前身としている。費用は無料だった。出席者が増えたため、場所を変え、建物も変更した。松下村塾は長州藩の尊王攘夷運動の母胎となり、松陰のもとで、伊藤博文や高杉晋作、久坂玄瑞や井上馨らが学んだ。

松蔭は弟子の育成につとめるかたわら、自身の思想を深めていった。松蔭の尊王攘夷思想は幕府批判を含むものだった。松蔭からすれば、日本は天皇がいるからこそ皇国として特別な価値をもち、独立した国となる。しかし、現状はどうだろうか。天皇ではなく、その臣民であるはずの徳川幕府が実権を握っている。アメリカとの条約締結のような外交は、本来、臣民が行えることではない。国家元首としての天皇に属することである。いまこそ幕府による権力簒奪を終わらせ、日本を真に天皇の支配する国にしなければならない。

安政の大獄での刑死へ

1858年、大老の井伊直弼らによって、日米修好通商条約が締結された。これは天皇の事前の勅許を受けずに締結されたため、尊王攘夷派は大いに反発した。松陰も同様だった。そこで幕府要人への襲撃や倒幕論を展開し、長州藩にも提言した。これが藩政府に危険視され、松陰は投獄された。

その後、1859年、松陰は江戸に送られた。江戸にて、尋問の後、橋本左内らと同様に刑死した。いわゆる安政の大獄である。松蔭は30歳の若さで没した。なお、松蔭がその尋問でわざわざ幕府老中の襲撃計画を打ち明けなければ、極刑にはならなかっただろうともいわれている。

松蔭の意義

松蔭の尊王攘夷思想はその後の長州藩などによって引き継がれ、明治維新へとつながっていく。松蔭の思想的な意義や役割は、幕末の志士のような一般の武士たちを尊王攘夷の主体にしたことだった。

それまで、尊王攘夷の主体は徳川幕府だと考えられていた。すなわち、天皇を尊崇し夷狄を排除するのは徳川幕府の役目だと考えられていた。特に、夷狄すなわち外部の敵を排除するのは外交や対外関係に関わるので、本来ならば主権者に関わる問題であった。だが、松蔭はナショナリズムを背景にしながら尊王攘夷の役目を武士たちにまで引き下げた。その結果、明治の志士たちのような下級武士であっても、天皇を尊崇するのみならず、外部の敵を倒すという役割をも担おうとしたのだった。

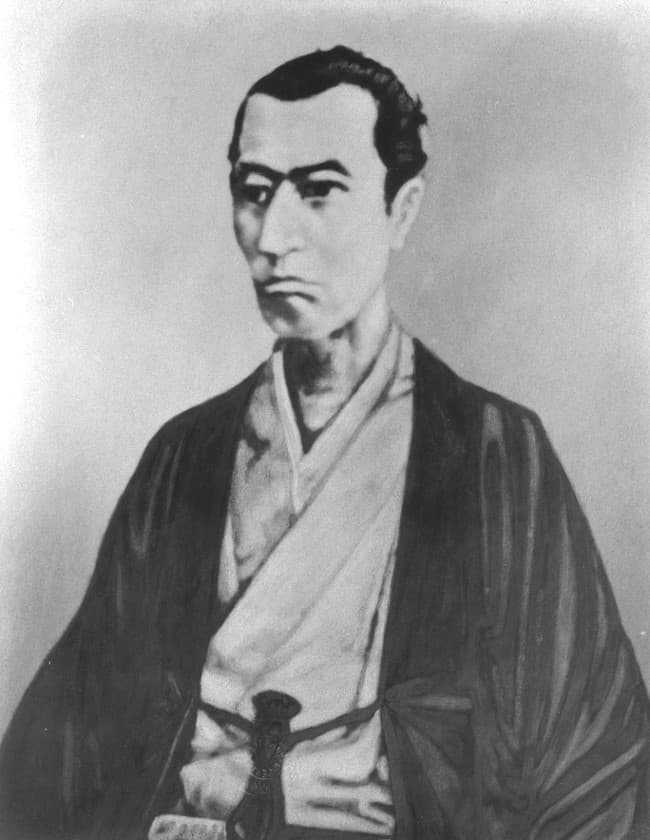

吉田松陰の肖像

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)

吉田松陰と縁のある人物

●高杉晋作:松下村塾の門弟。長州藩を攘夷運動から倒幕運動へ転回させるのに貢献した。

●伊藤博文:松下村塾の門弟。明治維新後、明治政府で初代首相になるなど、中核的人物となる。

吉田松陰の代表的な著作

『講孟余話』(1856)

『幽囚録』(1856)

『留魂録』(1859)

おすすめ参考文献

徳田武『吉田松陰と学人たち』勉誠出版, 2020

米原謙『吉田松陰の生涯 : 猪突猛進の三〇年』吉川弘文館, 2024

Gary P. Leupp(ed.), The Tokugawa world, Routledge, 2022

※吉田松陰の作品は、青空文庫にて無料で読めます(https://www.aozora.gr.jp/index_pages/person1741.html)。